AI眼镜行业观察:产业链确定性高的环节有哪些

来源:证券之星资讯

2025-08-07 13:59:43

2025年的消费电子市场,AI眼镜以惊人增速宣告新硬件的崛起。据央视财经报道,电商平台数据显示,今年上半年,智能眼镜市场迎来爆发式增长。品类成交量同比激增10倍,入驻品牌数量较去年增长超3倍。此外,在国家补贴和产业链协同下,产品入手门槛正在降低,智能眼镜均价已从2000多元降至1500元左右。

与此同时,研究机构维深Wellsenn XR公布的数据显示,2024年全球AI眼镜销量达到152万台。2025年第一季度,全球AI眼镜销量为60万台,同比增长216%,预计全年销售量约为550万台。在此背景下,正有越来越多的企业布局或进入这一赛道。

或是智能穿戴重要的产品形态,行业巨头纷纷入局

在“2025世界人工智能大会”(WAIC)开幕首日,此前处于严格保密的阿里巴巴AI眼镜,首次曝光。虽然现场暂未公布售价以及更多技术细节,但对于正在大力进军AI赛道的阿里巴巴来说,此举意味着其AI To C战略正式攻入硬件领域。

阿里巴巴智能信息事业群终端业务负责人宋刚在大会现场透露:“夸克AI眼镜将融合阿里及支付宝生态:具备通义千问大模型和夸克最新AI能力,还支持高德导航、支付宝看一下支付、淘宝比价、飞猪商旅提醒等。”

除了阿里外,小米、中国电信等企业密集入场,试图抢占新一代人机交互的感官中枢。这背后深层逻辑在于眼镜占据人类头部生态位,可捕获80%感知信息,具备穿透办公、旅行、医疗等全场景的潜力。而AI眼镜会是智能穿戴方向重要的产品形态,它将成为人类另一双“眼睛”和“耳朵”,具备极强的场景穿透能力。

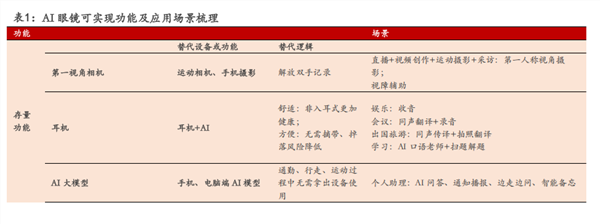

对此有机构认为,眼镜为高频日用品,消费者较易接受每日长时间佩戴,AI 眼镜凭借轻量、

美观时尚、亲民价格、AI 大模型交互赋能,以及所需技术已初步成熟,有望较快迭代出达普及水平的产品。其一体集成相机、蓝牙耳机等高渗透率品类功能,适配工作、娱乐高频场景,存在刚需,具备快速普及潜力。同时,AI+AR 的终极形态有望成为继智能手机下一代移动智能终端。

未来的竞争要点:如何平衡重量、续航、性能

在产品功能上,除了前文提到的阿里外,目前AI眼镜产品已经实现了万物识别、提词字幕、实时翻译、拍照、录音、录像、打电话、听歌等诸多功能。例如,雷鸟创新技术(深圳)有限公司的雷鸟V3AI拍摄眼镜,于今年1月份正式上市;灵伴科技自主研发的智能眼镜Rokid Glasses,今年2月份在浙江杭州余杭区经济高质量发展大会上展示时,凭借提词功能火遍全网。海外企业Meta 推出的Ray-Ban Meta,已于今年4月份面向用户开放实时翻译功能。

(AI眼镜可实现的功能和场景,图片来源:国投证券研报《AI 眼镜万亿市场如何掘金?》)

虽然AI眼镜已经实现了多种功能,但在行业面前仍然有一个共性问题制约着渗透率的提升,那就是如何做好性能、续航、重量的平衡?

不论是AI眼镜还是AR眼镜,作为一个需要长时间佩戴的设备,其首先是需要满足用户对于一款眼镜的基本需求,那就是佩戴舒服,因此其对于眼镜的重量有着极为严苛的要求。在Omdia高级分析师林麟看来,如果AI/AR眼镜的重量超过50克,就很难在市场上存活。

以Meta产品为例,3-4小时续航仅支持30分钟全时录像,若实现12小时全天候佩戴,需在50g重量限制下将续航提升4倍。

因此如何平衡好三者的关系将是未来行业竞争的重点。对此有业内人士指出智能眼镜大家一般简单理解为“智能+眼镜”,但关键的问题是智能和眼镜各自所占的比例是多少。目前,大部分人佩戴的是传统眼镜,对于下一代的智能化产品,是一开始就大幅提高智能比例,还是逐步渗透,这是需要思考的原点。

产业链确定性较高的环节有哪些

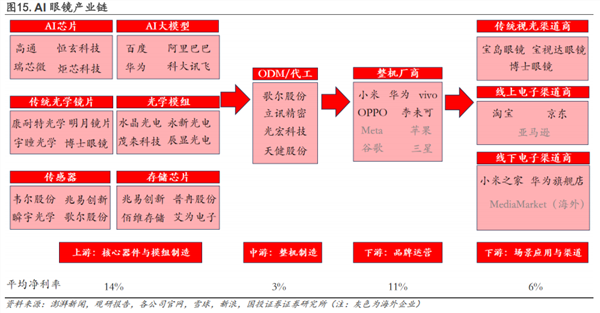

即便AI眼镜还有需要解决的问题,但从整个行业和产业链来看,仍然有一些确定性较高的环节。国投证券认为AI 眼镜产业链价值分配为微笑曲线,价值集中于核心零部件、下游品牌及渠道。

具体来看,国投证券指出AI眼镜上游为核心器件与模组制造的研发及制造,是 AI 眼镜性能与成本的核心决定因素。除了AR 光学显示和光学环节以外,产业链上游技术基本没有难点和障碍。从价值分布来看,核心计算芯片(SOC)(价值占比约 20-40%)和结构件占主导,AR 眼镜还包括光学显示模组及镜片(高精度超薄),根据艾瑞咨询,光学显示模组成本占比约 43%。芯片目前由高通主导高端市场(如 AR1 芯片), 国产厂商(恒玄科技、瑞芯微)在中低端加速替代。美国 Lumus、WaveOptics 在光波导技术与微型显示领域领先,光学显示模组行业当前卡点在于光波导良率低、Micro-LED 量产难度大,建议关注技术发展关键节点。

中游为整机制造,由 ODM/OEM 厂商构成。歌尔股份、蓝思科技等代工厂布局全球供应链。

下游产业链则包括品牌运营及渠道销售,由品牌商、渠道商(传统视光渠道商和消费电子渠道商)组成。当前品牌厂商 Meta 主导全球市场,国内小米、Rokid、雷鸟伴随有望打开国内市场。

(AI眼镜产业链,图片来源:国投证券研报《AI 眼镜万亿市场如何掘金?》)

结语:未来取决于技术进展

综上,2025年作为AI眼镜的“爆发元年”,市场以惊人数据宣告了新硬件的崛起。阿里巴巴、小米等巨头纷纷入局,竞相将AI眼镜定位为下一代“感官中枢”,依托大模型能力融合导航、支付、翻译等高频场景功能,试图穿透工作与生活的全场景。

然而,重量、续航与性能的“不可能三角”仍是行业普及的最大拦路虎。如何在50克极限重量下实现全天候续航,同时支撑复杂AI运算,成为所有玩家必须攻克的工程难题。

但随着技术瓶颈突破与生态持续融合,AI眼镜有望从极客玩具蜕变为真正的“第二感官”。当轻量化与长续航不再制约体验,其作为“智能世界新入口”的潜力将彻底释放,人机交互的新纪元或将由此开启。

证券之星APP

2025-08-07

证券之星APP

2025-08-07

证券之星APP

2025-08-07

证券之星APP

2025-08-07

证券之星APP

2025-08-07

证券之星APP

2025-08-07

证券之星资讯

2025-08-07

证券之星资讯

2025-08-07

证券之星资讯

2025-08-07