中信保诚人寿三重难题:核心偿付能力逼近红线,退保率飙至4.93%,年内四度领罚

来源:证券之星资讯

2025-11-10 15:28:11

证券之星 赵子祥

作为中信集团与保诚集团合资组建的寿险机构,中信保诚人寿曾凭借股东背景优势跻身行业前列。但2025年以来,这家老牌险企却陷入多面承压的困境:三季度偿付能力核心指标逆势回落,核心偿付能力充足率较缩水,资本缓冲空间持续收窄。

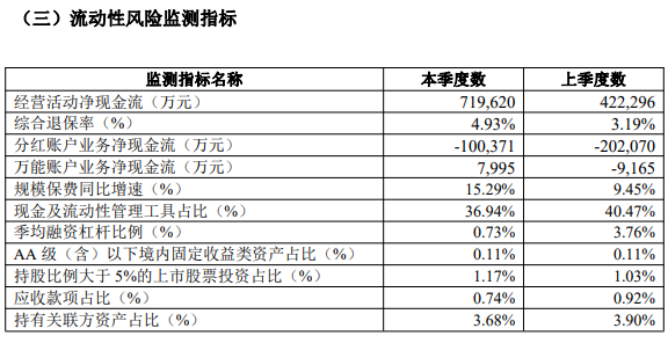

证券之星注意到,截至三季度末,公司综合退保率从上季度的3.19%骤升至4.93%。同时多款主力产品退保率均突破20%,风险综合评级降至B类BB级,成为银行系险企中评级偏低的机构。

此外,年内累计收到4张监管罚单,罚款总额超百万元,其中北京分公司因虚构业务、财务造假被罚80万元,两名责任人遭终身禁业;叠加高层频繁变动、信用风险隐现等问题,中信保诚人寿的经营韧性与合规根基正遭受严峻考验。

偿付能力进入下行通道,增资依赖症下稳定性堪忧

偿付能力是寿险公司的“生命线”,但中信保诚人寿的偿付能力改善始终缺乏内生动力,高度依赖股东增资的“输血式”救助,指标稳定性堪忧。

从历史数据来看,公司偿付能力曾长期处于下滑通道。2018-2023年间,核心偿付能力充足率与综合偿付能力充足率从高位持续回落,2023年末核心偿付能力充足率仅为94.04%,逼近100%的监管警戒线,综合偿付能力充足率降至187.88%;2024年二季度情况进一步恶化,核心与综合偿付能力充足率分别跌至86.58%和173.15%,核心指标已低于监管要求。

为化解危机,股东不得不连续两次出手相救:2024年2月和后续追加的增资,合计注入50亿元资本金,使公司注册资本从23.6亿元增至73.6亿元,这才推动偿付能力指标大幅反弹,2024年末核心与综合偿付能力充足率分别回升至143.64%和245.14%。

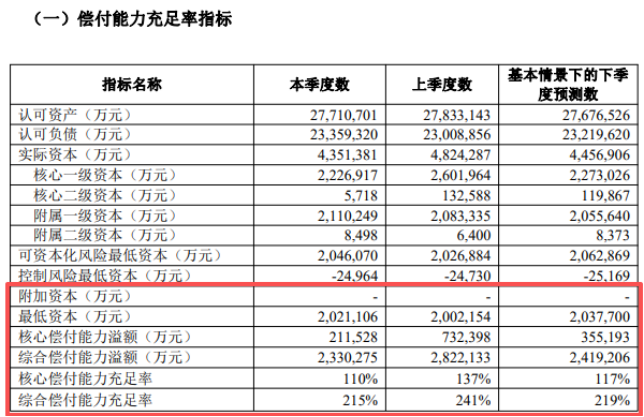

但这种“输血式”改善缺乏可持续性,2025年偿付能力指标再度呈现回落态势。2025年一季度核心偿付能力充足率134%、综合偿付能力充足率229%,二季度虽微升至137%和241%,但三季度核心偿付能力充足率进一步降至110%,较上季度的137%大幅下滑27个百分点,仅略高于监管达标线,资本安全边际显著收窄;综合偿付能力充足率同步降至215%,较上季度减少26个百分点。

资本端的压力更为直观,2025年三季度末实际资本43.51亿元,较上季度的48.24亿元缩水近10%,核心一级资本、核心二级资本均出现不同程度回落,反映出公司内部资本积累能力持续减弱。

此外,联合资信在评级报告中明确指出,需持续关注公司投资资产信用风险情况,而过往投资项目违约的阴影仍未消散 ——2023年末公司有两支债权计划违约,2024年还因投资团队人员变动,暂时丧失不动产投资及股权投资两项投资能力,投资风险管理体系的漏洞进一步加剧了偿付能力的不确定性。

在10家银行系险企中,中信保诚人寿核心偿付能力充足率已处于相对靠后位置,若后续股东增资不及预期或退保压力持续加大,偿付能力指标可能再度面临跌破监管红线的风险。

退保率飙升,经营基本面承压

如果说偿付能力是表面指标,那么退保率与投资收益则直指中信保诚人寿的经营基本面,而这两大核心领域在2025年均呈现显著恶化态势,形成风险共振。

综合退保率的持续攀升成为公司最突出的经营痛点。根据公司三季报披露信息显示,综合退保率从上季度的3.19%骤升至4.93%。

退保压力集中爆发在主力产品上,在报告期内的退保数据中,该人身险公司退保率居前的三款产品均集中于银保渠道,投连险与万能险成为退保 “重灾区”。

其中,“智赢人生”投资连结保险(投连险)以19.4%的报告期退保率位列首位,对应报告期退保规模526万元;若拉长至年度维度,其累计退保规模达665万元,累计退保率进一步升至24.0%。

“金智人生”投资连结保险(投连险)紧随其后,报告期退保率18.6%,退保规模71万元;年度累计退保规模82万元,累计退保率21.5%;“稳利金生”养老年金保险(万能型)(万能险)报告期退保率17.7%,退保规模48万元;年度累计退保规模97万元,累计退保率达 29.9%。

三款产品均通过银保渠道销售,反映出该渠道下部分理财属性较强的险种,在报告期内面临较高的客户退保压力。

与退保率飙升形成呼应的,是寿险保费规模的下滑。9月30日,中信保诚人寿保险有限公司季度跟踪评级公告显示,2025年1—6月,中信保诚人寿实现普通寿险规模保费102.58亿元,同比下降0.74%;投连险规模保费8.69亿元,同比下降7.35%;分红险保费规模为44.49 亿元,同比增长85.19%;健康险保费规模为39.56亿元,同比下降3.09%。

合规乱象频发遭监管重罚,治理短板凸显发展隐忧

2025年成为中信保诚人寿的 “合规处罚年”,年内密集收到4张监管罚单,罚款总额达122 万元,违规行为涉及虚构业务、财务造假、违规给予合同外利益等多种类型,暴露出公司内控体系的严重缺陷;而高层频繁变动、风险管理评级偏低等问题,进一步凸显了公司治理层面的深层次短板。

10月11日,国家金融监管总局北京监管局对中信保诚人寿北京分公司开出罚单:因虚构团体中介业务套取费用、财务数据不真实两项严重违规行为,对该分公司罚款80万元,同时对4名相关责任人追责,其中周新江、王俊辉被终身禁止进入保险业,张颖、王新各被罚14万元。

经查,北京分公司的违规行为包括伪造团体投保资料、虚增业务规模以套取资金,以及篡改会计记录、虚增手续费等,直接违反了保险法关于财务真实性与业务合规性的核心要求。

在此之前,公司已有多家分支机构接连被罚。2025年1月,威海中心支公司因虚构中介业务套取费用、虚列经营费用,被威海监管分局罚款23万元,时任总经理周腾被警告并罚款5万元;2月,江苏分公司因向投保人提供保险合同约定外的其他利益,被江苏监管局罚款18万元,时任营销渠道总经理被罚4万元。

4月,深圳分公司因管理不善导致《经营保险业务许可证》遗失,被深圳监管局警告并罚款1万元。从省级分公司到中心支公司,违规行为遍布多地,且均涉及核心业务环节与管理层责任,反映出公司总部对分支机构的管控失效,合规文化建设严重缺失。

合规乱象的背后,是公司治理与风险管理能力的不足。2025年上半年,公司风险综合评级明确为B类BB级,成为10家银行系险企中唯一一家评级为BB级的机构,低于行业内多数同业的A级或BBB+级水平,监管部门对其风险管理能力的认可度有限。

而在此之前,公司风险综合评级已从2022年的A类AA级持续下滑,反映出风险管理体系的持续弱化。

高层管理团队的频繁变动进一步加剧了经营不确定性。2023-2024年,公司原董事长、总经理等核心职位人员相继更替,董事长职位曾出现空缺,可能影响战略决策的连贯性和稳定性。核心团队的不稳定直接传导至业务端,投资团队人员变动导致投资能力受损就是典型案例。

此外,公司资本结构也存在隐患,2025年上半年净资产较2024年同期减少超30亿元,实际资本增长依赖附属资本而非核心一级资本的内生积累,资本结构的合理性和可持续性有待提升。

作为一家拥有强大股东背景的合资险企,中信保诚人寿2025年暴露的多重问题并非个例,而是寿险行业转型期部分机构长期积累的深层次矛盾的集中爆发。股东增资虽暂时缓解了偿付能力压力,但未能解决产品结构失衡、销售合规失控、投资能力薄弱、治理体系不完善等核心问题。退保率高企、投资收益疲软、合规处罚密集、风险管理评级偏低的多重压力,正不断侵蚀公司的市场信任与经营根基。(本文首发证券之星,作者|赵子祥)

证券之星资讯

2025-11-10

证券之星资讯

2025-11-10

证券之星资讯

2025-11-10

证券之星资讯

2025-11-07

证券之星资讯

2025-11-07

证券之星资讯

2025-11-07

证券之星资讯

2025-11-10

证券之星资讯

2025-11-10

证券之星资讯

2025-11-10