海博思创的指引,对大储、电池、碳酸锂分别意味着什么?(上篇)

来源:估值之家

2025-09-26 15:47:36

(原标题:海博思创的指引,对大储、电池、碳酸锂分别意味着什么?(上篇))

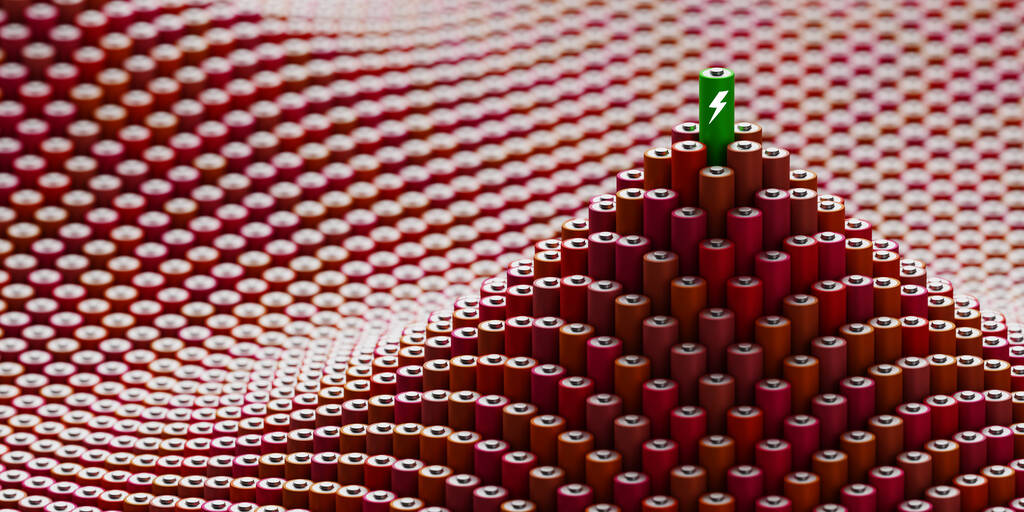

根据海博思创(688411.SH)在9月23日晚间发布的《投资者关系活动记录表》,海博思创预计2025~2027年国内新增储能装机规模为150~200GW,按4个小时的储能时长计算,对应新增容量约600~800GWh。

图片说明:海博思创对未来三年国内储能市场规模预测,数据来源于海博思创公告

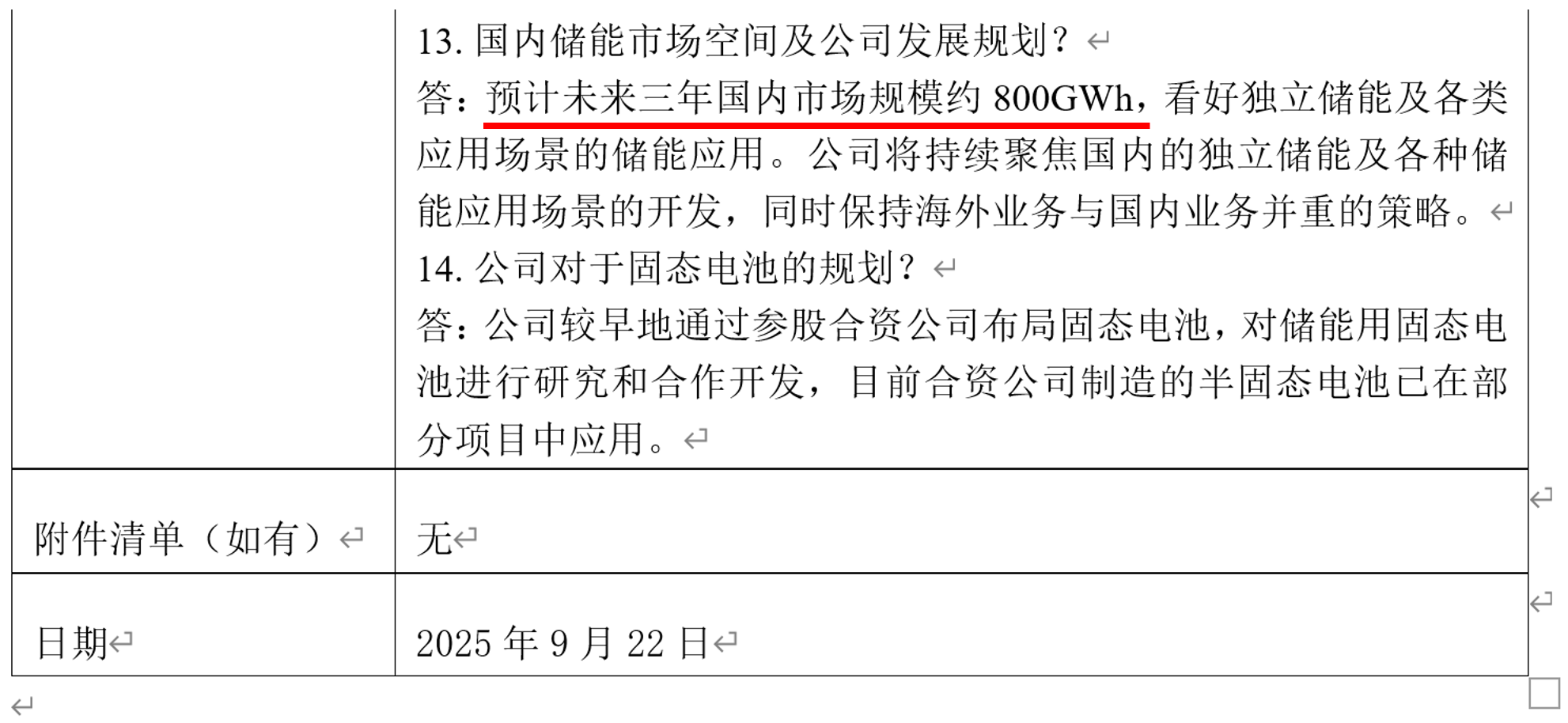

即便保守一些,按照未来三年新增600GWh容量计算,这一数字也超出了几乎所有卖方和买方的预期。例如摩根大通曾在9月20日邀请储能专家测算国内新增储能装机量,测算结果为2025年130GWh、2026年150GWh,这一结果显著低于海博思创的测算。

图片说明:卖方关于国内新增储能装机量的测算,数据来源于摩根大通

截止到9月25日,受海博思创的乐观指引刺激,储能相关产业链纷纷大涨,其中海博思创已由2025年1月的IPO发行价19.38元/股,上涨至现在的280.00元/股,涨幅已大幅超过10倍,而阳光电源(300274.SZ)、宁德时代(300750.SZ)等储能产业链公司,股价也正在屡破新高,甚至已经有部分卖方将宁德时代2026年的归母净利润预期上修到1000亿元。显然,资本市场相当认可海博思创的测算结果,这意味着从系统集成商、电芯厂商、甚至锂矿企业,整个大储产业链迎来了反转,换句话说,大储产业链正在继英伟达产业链和国产算力产业链之后,成为市场的新主线。

图片说明:海博思创IPO以来的股价表现,数据来源于Wind

为何资本市场对海博思创如此兴奋?

除了预测未来三年600~800GWh的增量市场规模外,海博思创还给出了公司自己的出货目标:2026~2028年合计出货300GWh,其中独立储能、数据中心等应用场景实现出货200GWh,海外及“五大六小”实现出货100GWh。更具体地看,2026~2028年目标出货量分别为70GWh、100GWh、130GWh,其中2026年目标国内市场出货60GWh、海外市场出货10GWh,海外市场占比约15%。

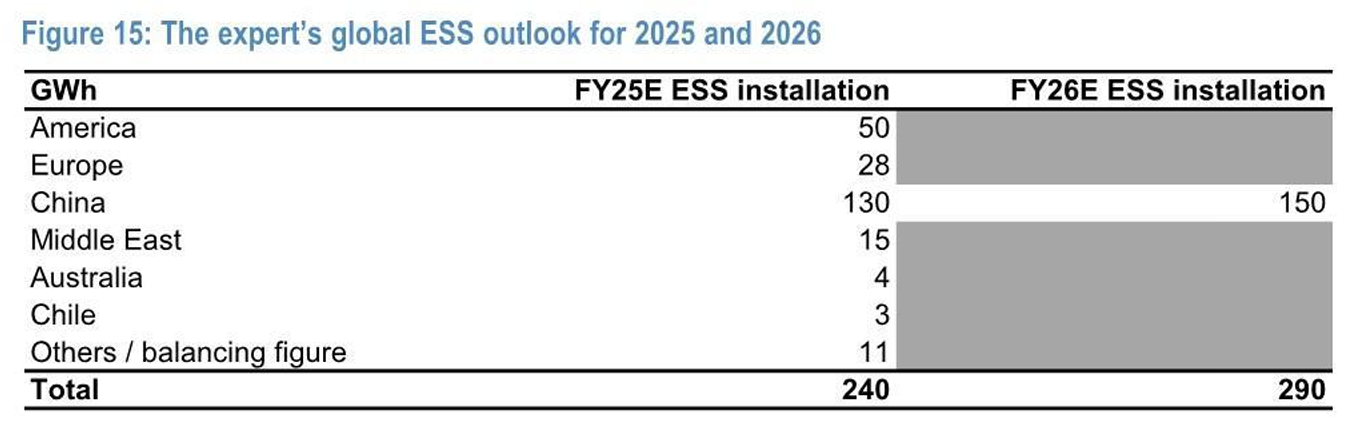

2024年海博思创实现营业收入82.70亿元,实现扣非归母净利润6.28亿元,实现储能产品出货量约11,815MWh,由此可以计算得到海博思创的单位净利润为0.053元/Wh。

图片说明:海博思创2024年产销情况,数据来源于海博思创年报

用一个比较粗糙的算法,按照2026年70GWh的出货目标,并假设2024年0.053元/Wh的利润水平保持不变,则2026年海博思创的净利润将达到37亿元左右,按照当前504亿元的总市值计算,2026年的动态PE是不足15倍的,似乎仍然非常低估。此外,考虑到海博思创规划海外市场占比大幅提升,而海外市场的毛利率高出国内市场一倍以上,同时考虑到景气度提升后大储涨价的可能性,因此有理由认为0.053元/Wh的利润水平还有提升空间,2026年37亿元左右的净利润并不算很夸张。

图片说明:海博思创海外市场毛利率显著高于国内,数据来源于Wind

由于大储市场的参与者多为锂电池企业(如宁德时代、比亚迪等)、PCS和电力设备企业(如阳光电源、上能电气等),类似海博思创这种大储收入占总营收比例接近100%的上市公司并不多见,因此若大储景气度大幅上行,毫无疑问海博思创将是产业链中业绩弹性最高的公司。

相比于美好的预期,更重要的是,要搞清楚海博思创如此乐观的底层逻辑,以及是否存在画大饼的嫌疑?

大储市场的客观变化

在2025年以前,大储市场的发展主要由强制配储政策驱动。2021年7月,国家发改委、国家能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》,随后,各地相继出台新能源并网需强制配套10%~20%、2h储能的要求。根据国家能源局数据,2022~2024年新增新型储能装机15.4/48.7/101.1GWh,连续三年增速超100%。

强制配储模式下,储能(尤其是电化学储能)是新能源发电企业的成本项,“劣币驱逐良币”现象突出,低价竞标屡见不鲜。

2025年2月发改委和国家能源局发布《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》(下文简称“136号文”),明确指出不得将强制配置储能作为新建新能源项目核准、并网、上网等的前置条件。136号文标志着强制配储时代落幕,电化学储能将进入完全由市场供需决定的时代。

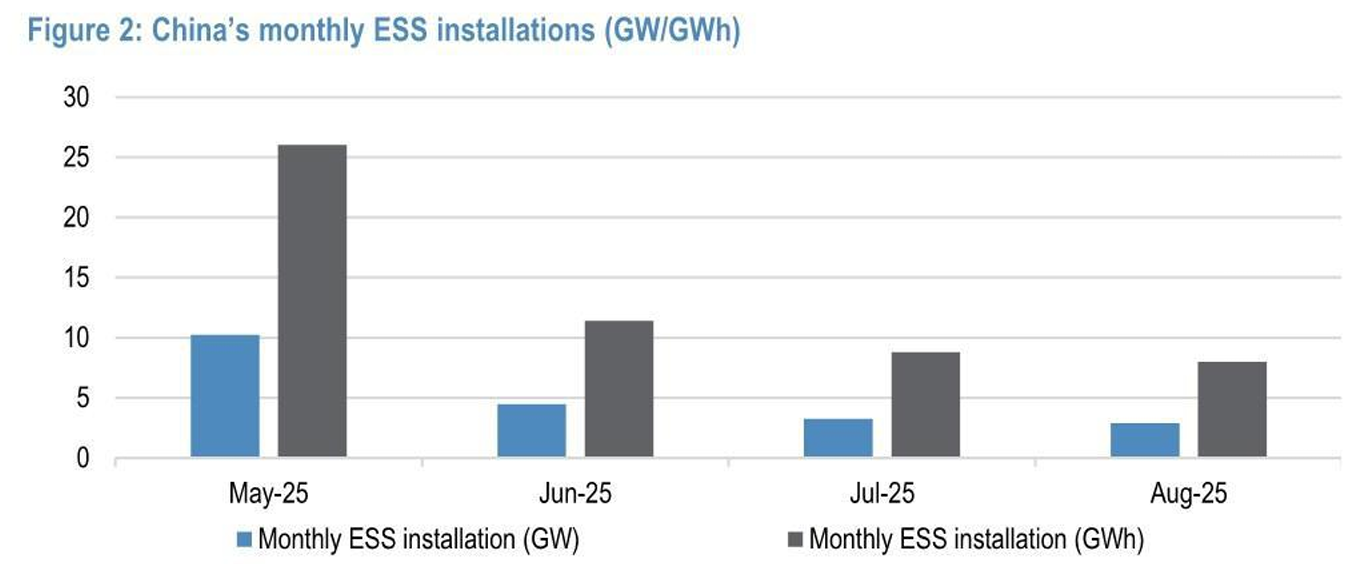

136号文取消强制配储的生效日期为5月31日,受此影响,大储市场进入低价抢装潮,根据中关村储能产业技术联盟(CNESA)统计,1~5月份国内新型储能新增装机18.62GW / 46.57GWh,功率规模同比增长110%,容量规模同比增长113%,其中5月单月新增装机超过20GWh,达到10.25GW / 26.03GWh。在5月抢装潮达到峰值后,6~8月储能新增装机出现断崖式下滑,且逐月下滑,仅达到8~11GWh。

图片说明:抢装潮过后储能装机量大幅下滑,数据来源于摩根大通

在136号文发布后,储能市场一片哀嚎,当市场(包括部分行业专家)都以为储能行业要凉凉之际,反转却不经意间的发生了,5月31日过后,大储市场不仅没有预期断崖下滑,反而迎来了一波招标热潮。

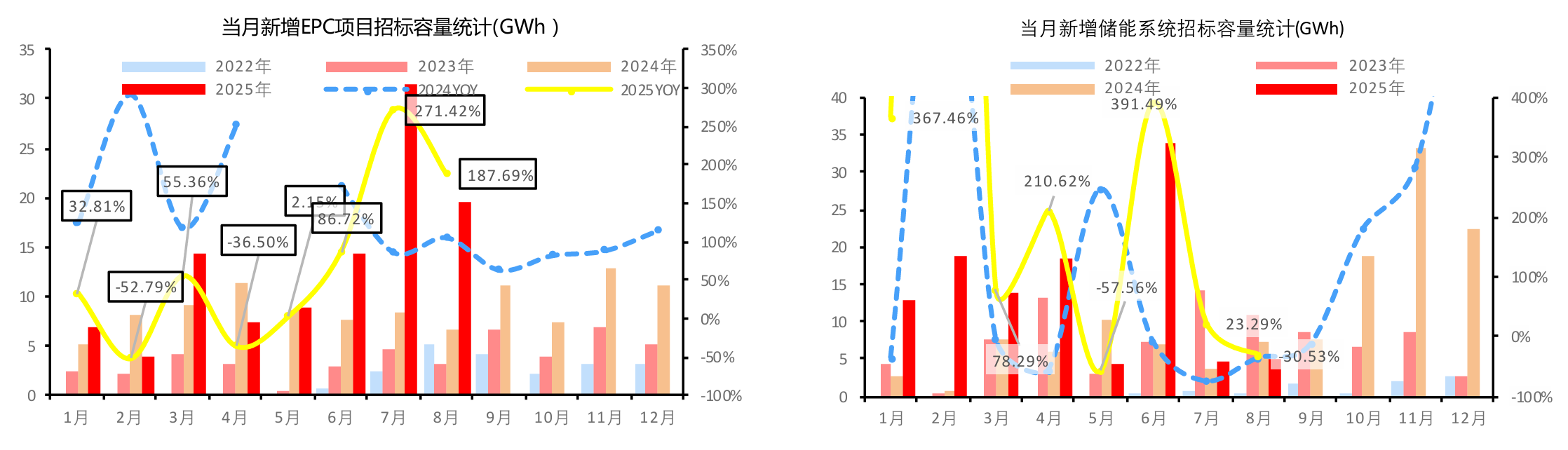

从招标口径看,如下图所示,无论EPC还是储能系统,在抢装潮过后,都出现了不降反增的表现,1~8月国内累计新增招标218.54GWh,同比+125.37%,其中EPC为106.71GWh,储能系统为111.83GWh,需求非常旺盛。从中标口径看,8月EPC中标规模6.9GW / 22.1GWh,同比+11.6% / +93.3%,环比+53.4% / +94.3%;储能系统中标规模17.7GW / 45.7GWh,同比+237.1% / +691.4%,环比+762% / +1005.4%;创储能系统月度中标规模历史新高,订单规模激增超10倍。

图片说明:EPC口径和储能系统口径招标量在5月份后不降反增,数据来源于中信建投证券

大储招标的热潮同样带动了上游电芯,根据InfoLink数据,9月以来100Ah、314Ah等规格电芯报价中枢有所上移,100Ah均价约0.373元/Wh,280Ah、314Ah均价约0.298元/Wh,环比均略升,涨幅在0.1%~0.3%左右。上市公司方面,鹏辉能源9月12日在投资者互动平台表示,目前公司314Ah大储电芯生产线、100Ah、50Ah小储电芯生产线均满产;亿纬锂能9月15日在投资者互动平台表示,公司储能电池目前处于满产状态,订单需求较为饱和。

图片说明:电芯价格普遍上涨,数据来源于InfoLink

大储市场变化的底层逻辑

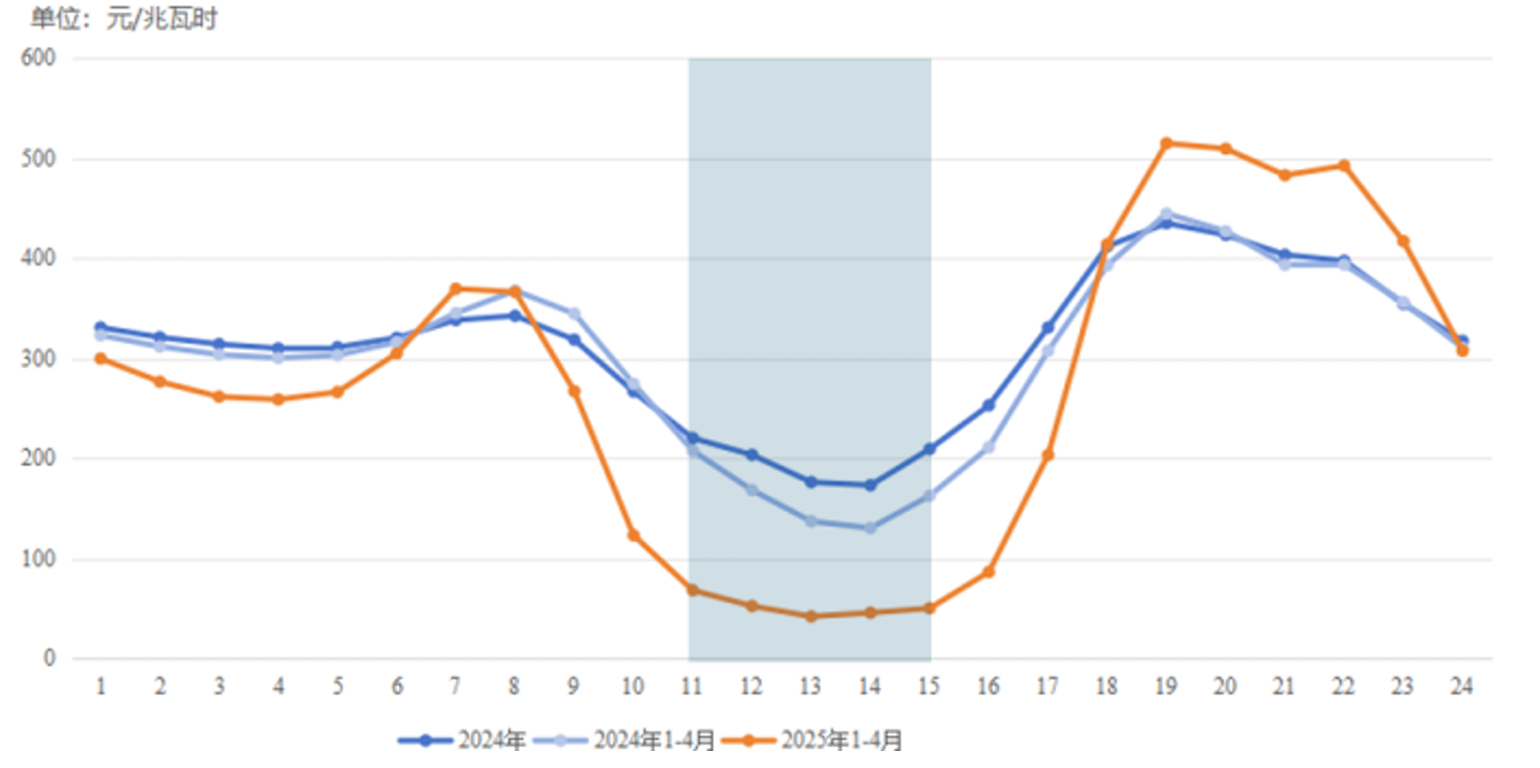

136号文后,新能源发电企业可以不用再强制配储,虽然省去了成本项,但发电时间段变得更加集中了,光伏白天电力供给大幅增加导致价格更低,晚上电力供给减少导致价格更高,这意味着现货市场价差的进一步扩大,分时K线更像“鸭子形态”。

例如2025年1~4月,甘肃、广东、蒙西、山东、山西5个进入现货市场的省份,现货市场价差均同比扩大,其中蒙西、山西平均现货价差达到0.4元/kWh以上。在政策上,2025年5月山东发改委印发《山东省新能源上网电价市场化改革实施方案(征求意见稿)》提出适当放开现货市场限价,拉大充放电价差;内蒙亦有相关政策出台,这意味着现货市场价差未来或许进一步扩大。

图片说明:山西峰谷价差显著拉大,数据来源于中信建投证券

2025年4月发改委、国家能源局综合司发布的《关于全面加快电力现货市场建设工作的通知》,要求全面加快电力现货市场建设,2025年底前基本实现电力现货市场全覆盖,全面开展连续结算运行,充分发挥现货市场发现价格、调节供需的关键作用。按照《电力现货市场基本规则》,连续运行一年以上可转入正式运行,因此2026年国内大部分省份将实现现货市场正式运行。

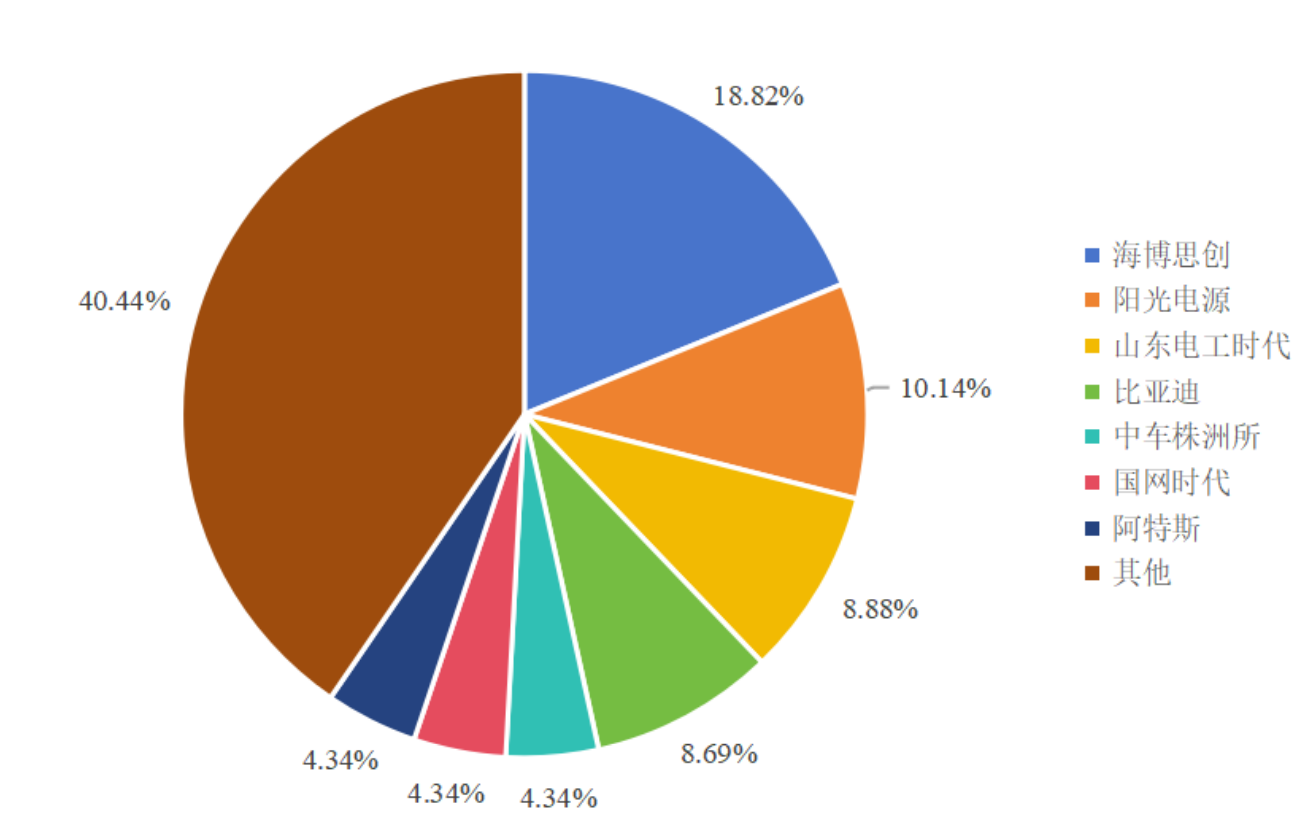

一边是谷峰价差的拉大,另一边是现货市场在国内的全面铺开,这为企业建设电网侧独立储能创造了巨大的吸引力,而这或许也为海博思创埋下了伏笔,根据公司《IPO审核问询函的回复》,2022~2023H1,海博思创在电网侧独立储能市场的市场份额约18.82%,排名国内第一。

图片说明:2022~2023H1独立储能市场份额,数据来源于海博思创公告

另一方面,尽管136号文提出取消配储,但电力系统储能需求仍然存在,因此多省推出了容量电价等收益机制。以内蒙为例,今年4月明确提出今年容量补偿标准为0.35元/kWh(按向电网放电量执行),明确容量补偿向发电侧分摊。每年公布次年补偿标准,标准明确后执行10年。而河北、甘肃等省推出了容量电价政策,其中河北的容量电价标准为100元/kW,甘肃的容量电价标准为330元/kW。

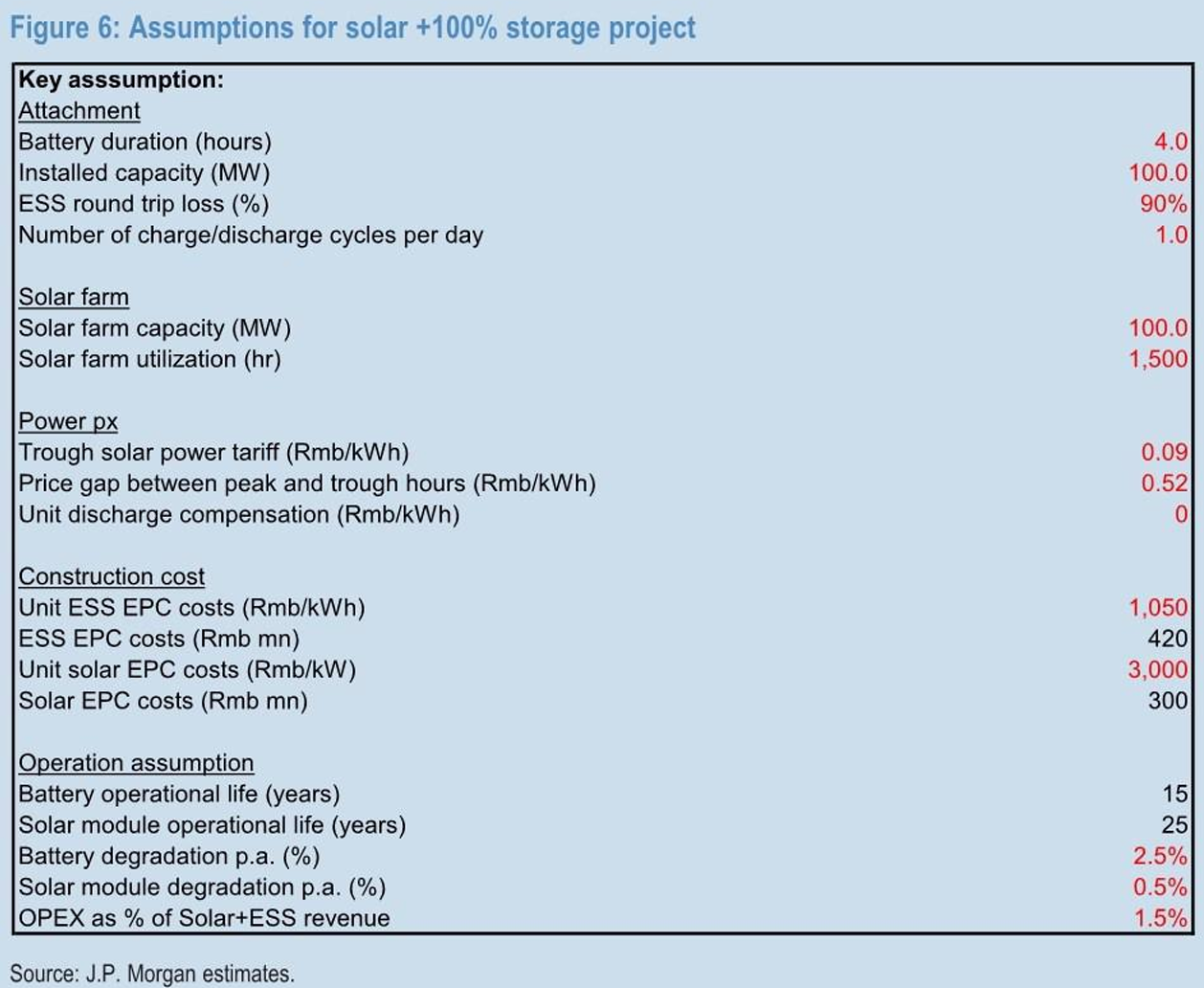

以在蒙西地区用自有资金建设一个100MW / 400MWh独立储能项目为例,在0.52元/kWh的平均峰谷价差和0.35元/kWh容量补偿条件下,根据摩根大通的假设和测算,独立储能的IRR将高达12%,6~7年的时间就能回本。

图片说明:在蒙西地区建设独立储能项目的假设,数据来源于摩根大通

综上所述,大储的底层逻辑是明确的:一方面是新能源全面入市叠加取消强制配储导致电力现货市场谷峰套利空间扩大,另一方面是容量电价相关政策的落地,此外还有调峰调频等潜在补充收入模式的完善,大储的IRR相当可观,这是大储市场反转的核心逻辑。

总结

过去10年房地产市场的经验告诉我们,居民购房的核心变量是“能否让buyside赚钱”,因此房价上涨时都是刚需,房价下跌时刚需就消失了。目前大储也进入了这个阶段,景气度完全取决于大储能否切实提高IRR,更通俗一点的说就是“能否让buyside赚钱”。

在硬件和系统集成技术愈加精进的当下,未来大储企业的核心竞争力,或许有可能取决于软件能力,通俗来说是要如何利用AI大模型来“炒股票”,通过气象数据、电价曲线、负荷预测等,实现峰谷电价的精准交易,帮助客户“低买高卖”。

显然,作为一个“降本增效”的工具,海博思创的乐观指引的底层逻辑非常正,至于是否过于激进,需要持续用财报和上下游公司的变化来作为交叉验证。

最后,本文主要聚焦于国内大储市场的客观变化,以及论述客观变化的底层逻辑和可持续性,关于海外大储市场的变化,以及大储市场的变化如何影响上游的锂电池市场、碳酸锂市场,将在下篇中论述。

估值之家

2025-09-30

公司研究室

2025-09-30

公司研究室

2025-09-29

公司研究室

2025-09-29

估值之家

2025-09-29

投资时报

2025-09-28

证券之星资讯

2025-10-01

证券之星资讯

2025-09-30

证券之星资讯

2025-09-30